Принцип действия фотографии основан на фиксировании изображений предметов или предметных точек с помощью химических и физических процессов, получаемых с помощью света, то есть электромагнитных волн видимого и не видимого спектра, излучаемых непосредственно или отраженных. Получение изображений с помощью отраженного от предметов света получали ещё в глубокой древности и, кстати, использовали для живописных и, возможно, технических работ. Использовался метод, названный позже ортоскопической фотографией, который не требует оптических приспособлений, но только узких щелей или малых отверстий. Проектировались изображения на противоположные от этих щелей или отверстий поверхности. Позже метод был усовершенствован с помощью оптических приборов, помещаемых на место щели или отверстия. Метод послужил основой для создания камеры, ограничивающей получаемое изображение от засветки не несущим изображение светом. Камера позже была названа обскурой. После изобретения метода фиксации изображения сразу или почти сразу несколькими изобретателями, камера-обскура стала конструктивным прообразом фотографического аппарата. Название «фотография» было выбрано как наиболее благозвучное из нескольких вариантов во Французской академии в 1839 году.

Фототехника

Современный DSLR-фотоаппарат Canon EOS 40D

Для получения фотоснимка используется специальное устройство — фотокамера, иначе называемая фотоаппаратом (в прошлом употреблялся термин «камера-обскура»). Главной частью этого устройства является контейнер для светочувствительного фотоматериала (фотопленки, фотобумаги) либо фотосенсора. Чаше всего имеется оптическая система (сменная или несменная) для проецирования лучей света, прямых и отраженных от предметов фотографируемой среды на фиксирующий фотоматериал.

Камеры для фотографирования могут включать различные технические устройства, работающих в условиях ручного, автоматического и полуавтоматического режима для:

дозирования количества света, попадающего на светочувствительный фотоматериал таким образом, чтобы после физико-химической обработки либо оцифровки аналогового сигнала фотосенсора получить максимально приближенное к желаемому результату, качественное изображение. Сюда включаются устройства для определения количества света, устройства регулирующие величину света пропускаемое объективом (диафрагма, устройство, ограничивающее время действия световых лучей на фотоматериал (выдержку);

хранения фотоматериала (фотопленки) в камере до и после засветки его световыми лучами (экспозиции), в защищенном от воздействия света футляре (в аналоговой фотографии);

Хранения информации отснятых кадров в накопителях памяти картах памяти (в цифровой фотогррафии);

устройства для выбора сюжета, сцены фотографируемого объекта и определения границ изображения, которое отобразится на фотоматериале (видоискатель, ЖК дисплей);

устройства крепления фотографической камеры для придания устойчивости при экспозиции;

многочисленные устройства вспомогательного характера (аксесуары) для перечисленных здесь элементов фотоаппарата, расширяющие возможности управления процессами пользования фотокамерой.

История фотографии

Основная статья: Хронология фотографии

Гравюра 1525 года, показывающая приспособление, разработанное немецким художником для черчения и изучения перспективы

Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-обскуру можно назвать «комнатой, часть которой освещена солнцем». Арабский математик и ученый десятого века Алхазен из Басры, который писал об основных принципах оптики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевернутого изображения. Он видел это перевернутое изображение на белых стенах затемненных комнат или палаток, поставленных на солнечных берегах Персидского залива, — изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Алхазен пользовался камерой-обскурой для наблюдений за затмениями солнца, зная, что вредно смотреть на солнце невооруженным глазом.

Первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает серебряную соль темной, был Иоганн Гейнрих Шульце (1687—1744), физик, профессор Галльского университета в Германии. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворенного серебра. Он обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась темной, в то время как смесь, защищенная от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провел несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, — получались фотографические отпечатки на посеребренном меле. Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые с помощью камеры-обскуры спустя немногим более столетия привели к открытию фотографии.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

Марка СССР, 1989 г.

Первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce), но оно не сохранилось до наших дней. Поэтому первой в истории фотографией считается снимок «вид из окна» полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась восемь часов при ярком солнечном свете.

В 1839 году француз Луи́-Жак Манде́ Даге́р (Jacques Daguerre) опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. После тридцатиминутного экспонирования Дагер перенес пластину в темную комнату и какое-то время держал её над парами нагретой ртути. В качестве закрепителя изображения Дагерр использовал поваренную соль. Снимок получился довольно высокого качества — хорошо проработанные детали как в света́х, так и в тенях. Свой способ получения фотографического изображения Дагерр назвал дагерротипия.

Практически в то же самое время англичанин Вильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой способ получения фотографического изображения, который назвал калотипией. В качестве носителя изображения Тальбот использовал бумагу, пропитанную хлористым серебром. Тальбот получил первый в мире негатив. Экспозиция длилась около часа, на снимке — решётчатое окно дома Тальбота.

Интересные факты

29 мая 2007 г. на аукционе в Вене ушла с молотка самая старая в мире фотокамера.

Раритетная камера под названием «Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) была продана практически за восемьсот тысяч долларов . Таким образом, установлен рекорд самой дорогой фотокамеры, когда-либо проданной на аукционе. Победитель онлайн-торгов, которые были организованы венской галереей «Westlicht», пожелал остаться неизвестным.

Проданный в Вене «Дагерротип» — единственная фотокамера такого класса. До того, как эта камера была найдена пылящейся на старом мюнхенском чердаке, эксперты считали существование подобной техники мифом, ибо доказательств обратного не появлялось на протяжении многих лет.

Назначенная стартовая цена за старинную фотокамеру составила сто тысяч евро. Ушедшая с молотка камера впервые была представлена широкой публике задолго до того, как подобный продукт был анонсирован родственником Дагерра Альфонсом Жиро, который придумал технологию дагерротипии. Камера Жиро получила большое распространение, как первая, нацеленная на настоящий коммерческий успех. В музеях мира хранится около десяти подобных фотокамер.

Чёрно-белая фотография — исторически первый вид фотографии. После появления цветной, а затем и цифровой фотографии, чёрно-белые снимки сохранили свою популярность. Зачастую цветные фотографии преобразуются в чёрно-белые для получения художественного эффекта.

Цветная фотография

Ранняя цветная фотография (1915 год)

Основная статья: Методы цветной фотографии

Цветная фотография появилась в середине XIX века. Первый устойчивый цветной фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом.

Первоночально для получения цветного снимка использовались три фотокамеры с установленными на них цветными светофильтрами (красным, зелёным и синим). Получившиеся снимки позволяли воссоздать при печати цветное изображение. Большой вклад в данную технологию внёс Сергей Прокудин-Горский, разработавший технологии, позволяющие уменьшить выдержку и увеличить возможности тиражировать снимок.

Развитие цветной фотографии было ограниченно возможностями фотоэмульсии, однако работа химика Германна Вогеля позволили получить состав, адекватно реагирующий на зелёный цвет.

В 1907 году были запатентованы и поступили в свободную продажу поступили фотопластины «Автохром» Братьев Люмьер, позволяющие относительно легко получать цветные фотографии. Альтернативы этой технологии появились только в 1930-х годах: Agfacolor в 1932 году, Kodachrome в 1935, Polaroid в 1963.

Цифровая фотография

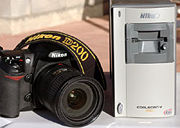

Цифровая камера Nikon и сканер для фотоплёнки

Основная статья: Цифровая фотография

Цифровая фотография — относительно молодая, но популярная технология, зародившаяся в 1981 году, когда компания Sony выпустила на рынок камеру Sony Mavica с ПЗС-Матрицей, записывающей снимки на диск. Этот аппарат небыл цифровым в современном понимании, однако позволял отказаться от фотоплёнки. Первая полноценная цифровая камера — DCS 100 — была выпущена в 1990 году компанией Kodak.

Принцып работы цифровой камеры заключается в фиксации светового потока цифровой матрицей (сенсором) и приобразования этои информации в цифровую форму.

Сегодня цифровая фотография повсеместно вытесняет плёночную в большинстве отраслей.